2021.05.18

「未来をつくるクリエイティブ・スタートアップvol.2」イベントレポート

2021年3月25日に、「未来をつくるクリエイティブ・スタートアップvol.2」が開催された。第二回目となる今回は、クリエイティブ・スタートアップを実践する、2名の本学卒業生による話題提供。また、2020年11月から12月にかけて実施された「クリエイティブ・スタートアッププログラム」の参加学生からのプレゼンテーション後、ディスカッションを行い、美大生によるスタートアップの可能性について語りました。

はじめに

本学クリエイティブイノベーション学科の山﨑和彦教授が従来のスタートアップとクリエイティブ・スタートアップとの違い、そしてプログラムを通して目指してきたところについて語った。

従来のスタートアップは、新しい技術を中心にビジネスとしての成功を目指すものとされてきた。しかし、2020年度に実施したクリエイティブ・スタートアッププログラムでは、ソーシャルな視点・クリエイティブな視点・ヒューマンな視点を持ち、ビジネスとしての成功ではなく社会がよくなることを目指してきた。

また、「大きな妄想と小さな実験」をキーワードに、こんな社会になったら良い、こんな働き方ができたら良いというような妄想から、一歩踏み出し実現に近づけるための様々な実験を短い期間ながらも実践し、学生たちは自らの考えに共感し一緒に活動してくれる人たちとの繋がりを求めてきた。今回のイベントに登壇した、加藤晃央氏(CEKAI / 世界株式会社 共同代表)と石井挙之氏(株式会社仕立屋と職人 代表取締役)が起業する中で辿った紆余曲折を聞くことで、次年度以降の活動に生かしていきたいという山﨑教授の言葉でイベントが開始した。

加藤晃央(CEKAI / 世界株式会社 共同代表)

加藤氏は本学芸術文化学科の卒業生であり、在学中の2006年に株式会社モーフィングを設立した経歴を持っている。起業してから3年で半分は廃業すると言われているスタートアップの世界で、加藤氏は既に15年目を迎えている。今回は、なぜ在学中に起業することになったのか、2回目の起業に至った経緯や、今後目指す場所、やりたい事について語った。

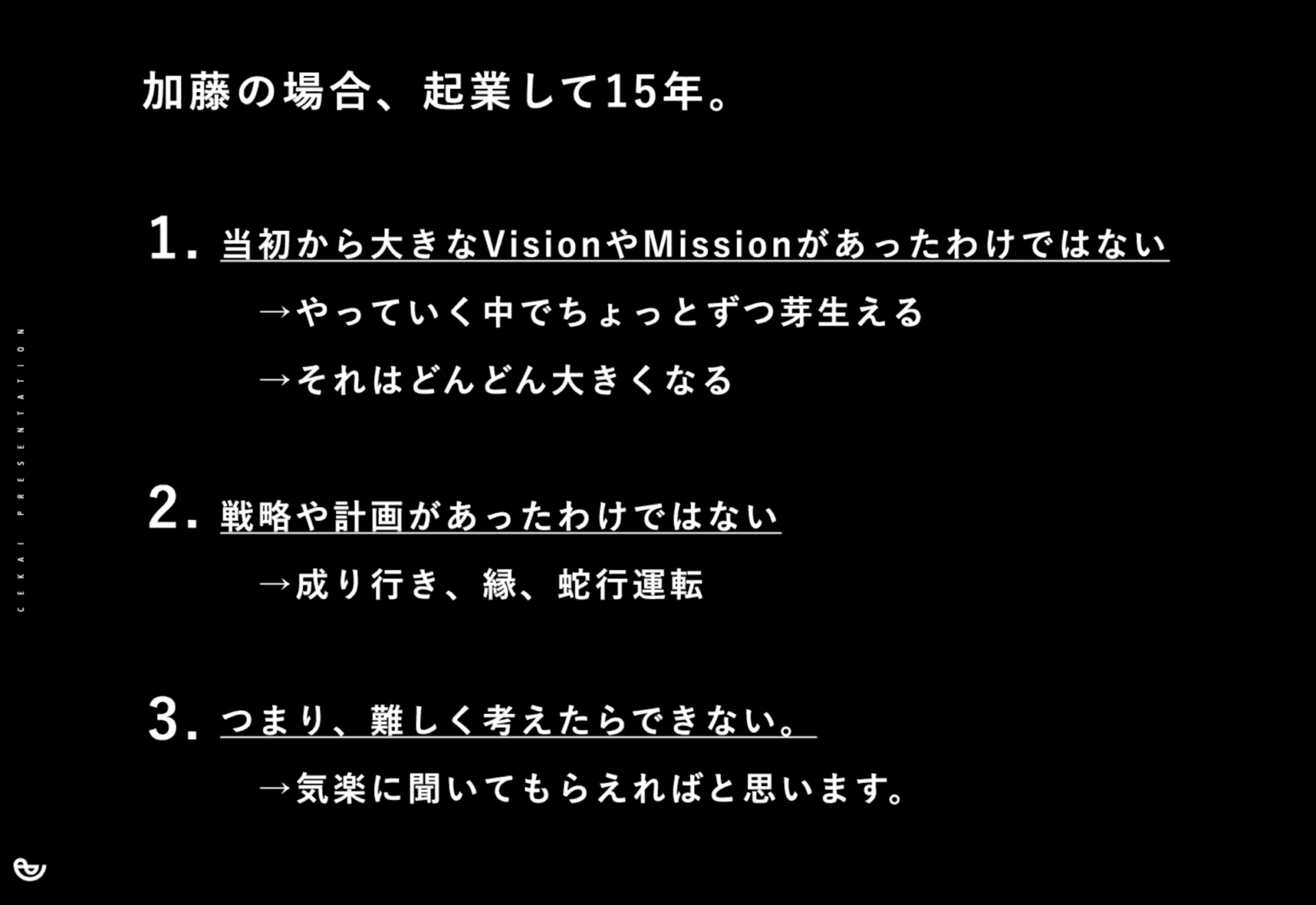

加藤氏は、はじめに伝えておきたい事として、上記の3つを参加者に伝えた。起業した話を聞く場合、ハードルが高そうなイメージから自分とは違う世界の話を聞いているようで実感が持てない場合がある。そうではなく、自らの起業の経緯は成り行きではじまり、よくここまで来たなというような流れを辿ってきたという。今回、そういった自分の話を聞くことで起業へのハードルが低くなればいいと思うと参加者たちに伝えた。

2006年、なぜ起業したのか

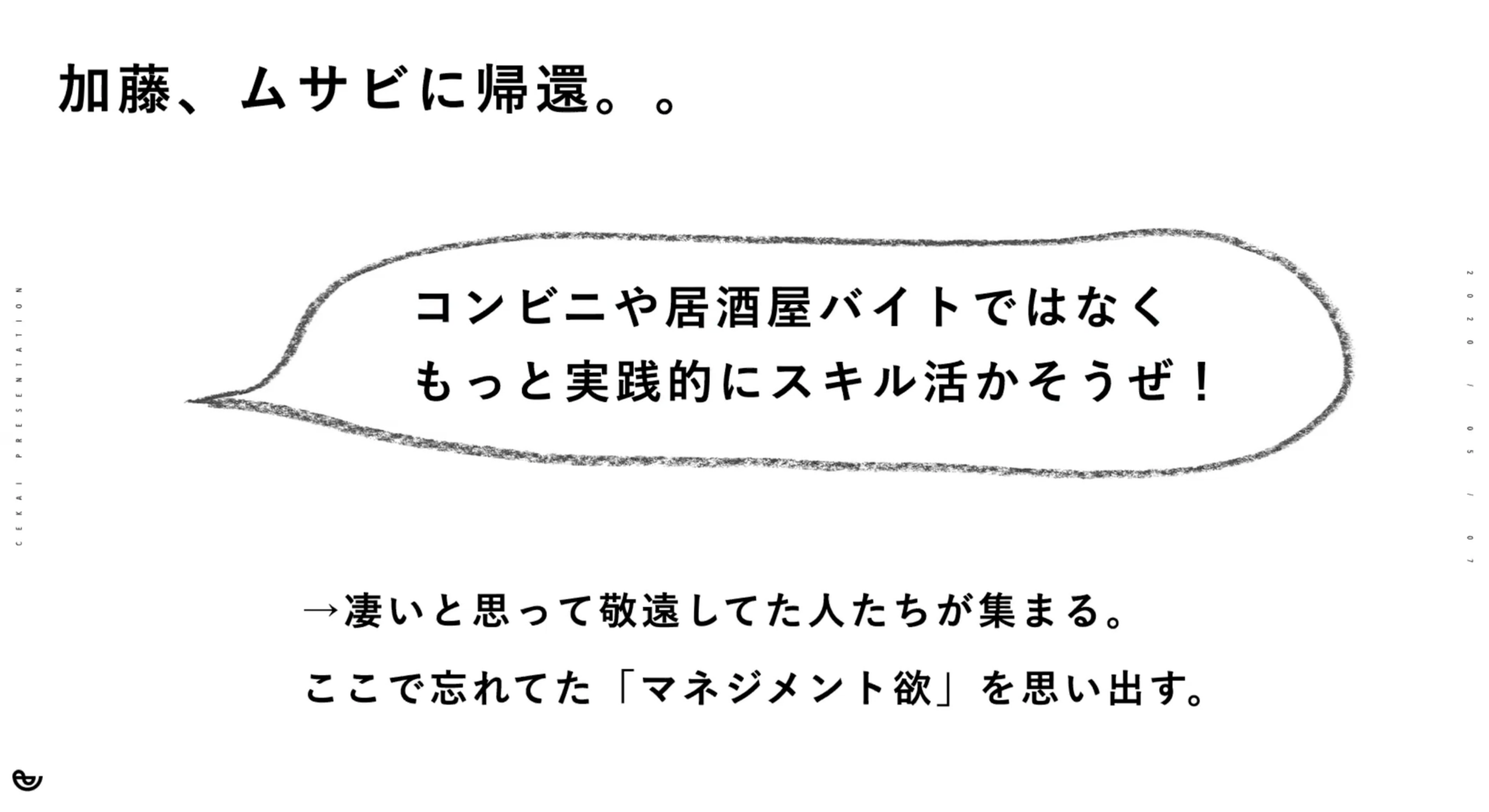

2003年4月にムサビに入学するも、5月には周りの凄い人たちに圧倒され目標を失ってしまったという加藤氏。何かしようという気持ちから、6月にムサビのラーメンズを目指し「にがウーロン」というお笑い演劇集団を結成。プロデューサー兼マネージャーとして活動し公演は人気があったという。しかし、学部3年生になった際に停滞を感じ活動を休止。加藤氏自身は一度ムサビを離れマネジメントや社会の仕組みを学びたいと考え、美大生のいない場所=金融という思いつきでベンチャーキャピタルのインターンに参加したという。そこでは、インキュベーションオフィス(起業家たちが集まるシェアオフィスのようなもの)の受付兼雑用係として働き、100人の起業家たちが周りにいるという環境に身を置くことができたという。美大生という理由から、プロモーション映像の制作やWEB制作の依頼が来るようになったが、自分ひとりでは応えられないと感じムサビに帰還したところ自分の周りにいるアーティストやクリエイターの存在の凄さをあらためて痛感したという。

1年間のベンチャーキャピタルのインターンの中で加藤氏が感じたことは、企業成長や経営資源にはヒト・モノ・カネ・情報だけでなく、デザインやクリエイティブの力も絶対に必要だということだったという。

「クリエイティブ」が企業を成長させることができるという原体験から、

-

社会におけるクリエイティブの価値を感じた

-

ベンチャーキャピタルへの就職の話もあったが、クリエイター側にいたかった

-

ベンチャーキャピタルにいたことで、起業への抵抗がなかった

という3つがきっかけとなり起業することになったと語った。

そして、学部4年次に「美大生を社会に」という理念のもと、他大学の学生4人と株式会社モーフィングを設立。起業時から仕事はたくさんあったというが、もっとたくさんの仲間を集めないと…という考えと、「消費されるファクトリー化」はしないという強い意識が当時からあったという。

そういったことから、モーフィングは制作会社ではなくクリエイターたちのコミュニティをつくり、そこで有機的に繋がりプロジェクト単位で仕事をすることができるようにするためのクリエイターコミュニティマネジメントの会社として活動したのである。

起業時には美大生との繋がりをつくるため、美大生のフリーマガジン「PARTNER」の発行や、全国の美大の芸祭をまとめて展覧会を開催したり、「美ナビ」という美大生のための就活メディアの開発やそれに付随した形で美大生の就活展覧会「美ナビ展」などを実施。当時は、美大生と社会をつなぐ美大発ベンチャーとして設立したが、卒業後はデザインを中心としたプロクリエイターネットワークへ移行し、更にテクノロジーなどの垣根を越えた総合的クリエイティブネットワークへと変化してきたという。

2013年、2度目の起業

2度目の起業となる、CEKAIの設立にはTYMOTEというクリエイター集団との出会いがきっかけになっているという。TYMOTEの代表である井口皓太氏(基礎デザイン学科卒)からマネジメントや営業ができる人に入ってもらいたいと頼まれ、メンバーのひとりとして加藤氏もTYMOTEに加入することになった。2013年に、井口氏としては固定チームからの拡張を、モーフィングとしてはマネジメント領域の拡張を目指していたという事が重なり、二人で新しい組織体としてCEKAIを設立することになったという。

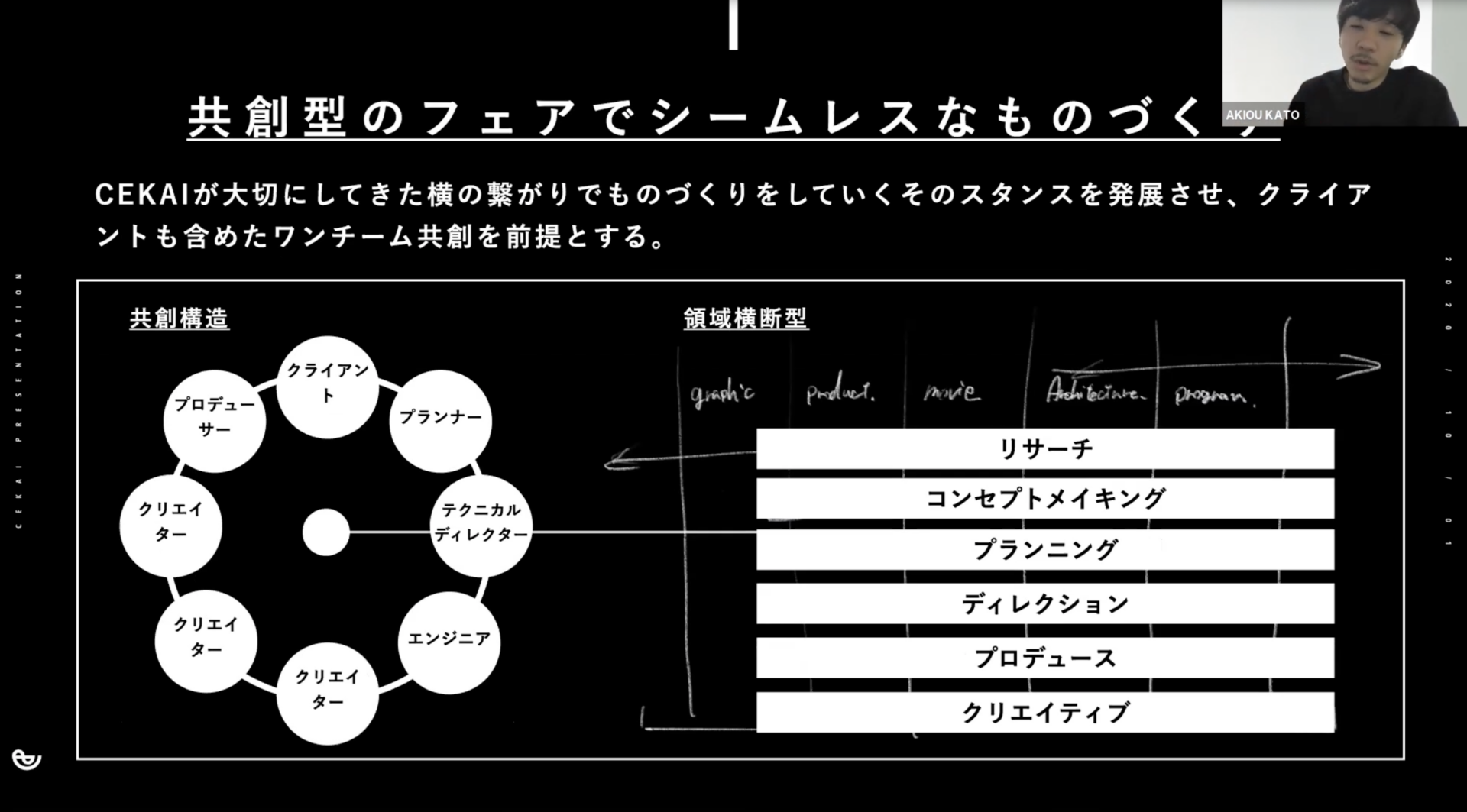

CEKAIでは、「いいものをつくる。いい環境をつくる。」をミッションに、従来セパレートされてきたマネジメントとクリエイティブが、繋がってぶつかり合ってでもセパレートせず互いが対等に仕事することができる、共創型のフェアでシームレスなものづくりを目指していると語った。

その意識は、組織形態の中に存分に発揮されている。CEKAIでは世界株式会社がバックアップに入りクリエイターが有機的に所属する形をとっている。フラットであり、いいものを作るという共通の意識はありながらも、それぞれにいいと思うものは違い、いいと思う環境も違う。だからこそ、クリエイターは独立・自立しながらも必要な時には寄りかかることができる環境によって、既存の代理店的なものづくりから脱却し自然発生的にプロジェクトベースで仕事をすることができるようだ。

今後について

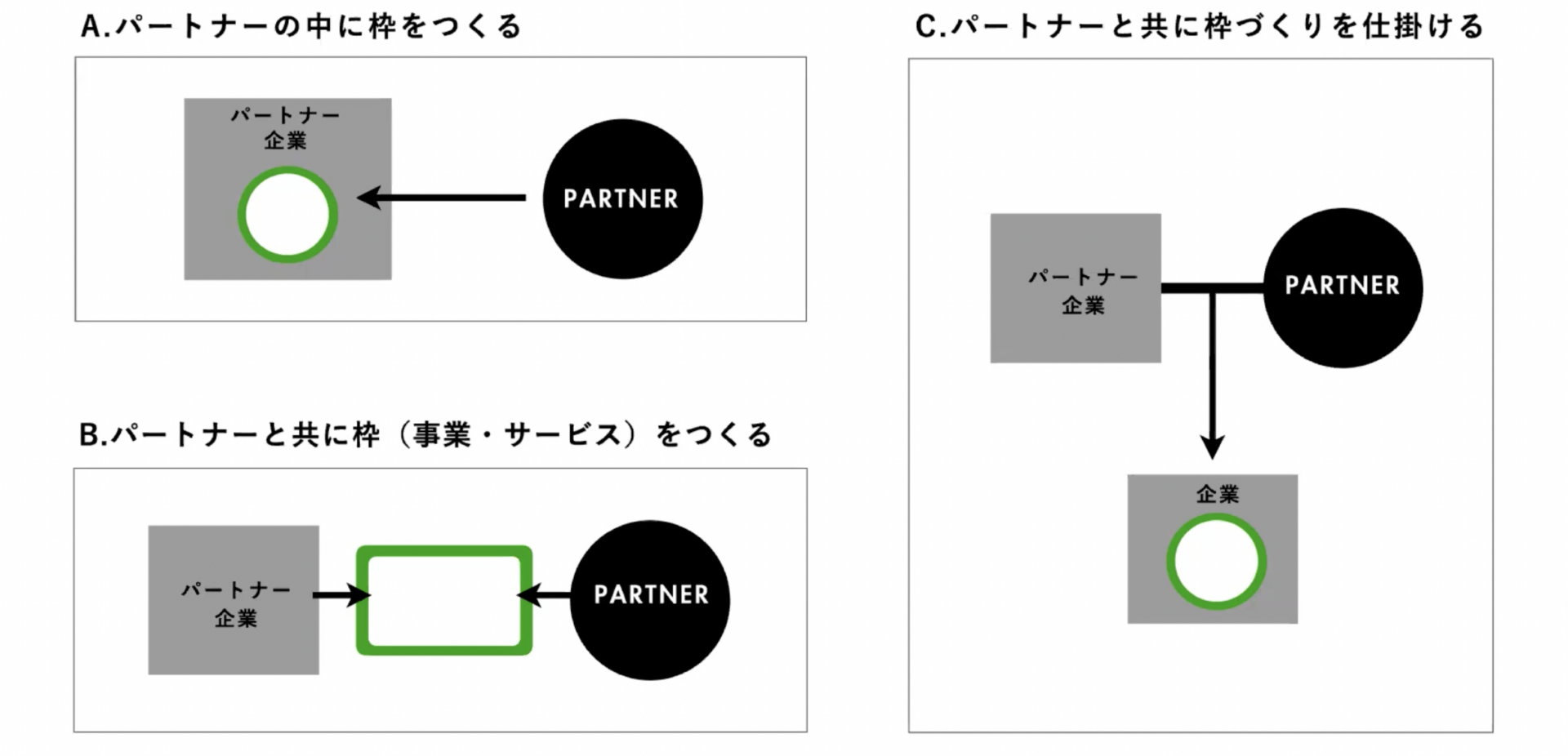

加藤氏が見据える今後は、仕事自体の仕組みづくりである。企業との強いパートナーシップを築くことで、「CEKAI単独ではできないこと」を大きな規模で達成することができる未来を考えているという。例えば、企業の中に新たなクリエイティブの枠を作ったり、企業と共に新たな事業を生み出したり、企業と組んで別の企業に提案に行く、などの新たな枠作りや仕組みづくりをすでに始めているという。

またCreative associationとして、クリエイターが働きやすい環境をつくるために個を媒介して広げていく=「CEKAIを溶かす」ことを始めているという。その為に、バックアップ体制のあり方やメイクチームの方法、仕組みづくり、アプリづくりといった方面でもチャレンジをしている最中だと語った。

最後に、どんなカタチでも有機的に繋がることができる仲間を募集中ですという言葉で30分の講義を締めくくった。

石井挙之氏(株式会社仕立屋と職人 代表取締役)

石井氏は武蔵野美術大学デザイン情報学科を卒業後、広告会社でグラフィックデザイナーとして勤め退職後に留学、2020年に株式会社仕立屋と職人を法人化し滋賀県長浜市拠点に活動している。伝統工芸の産地、工房、職人と一緒にする仕事を株式会社仕立屋と職人で行いながら、CREATIVE “GARDEN”という地域でのプロジェクト全般を行う個人の仕事の2つを生業にしている。

遡上するデザイン

石井氏は自らの生業を遡上するグラフィックデザイナーであると語った。遡上するという言葉は、魚が川の流れに逆らってのぼっていく様子をとらえた言葉で、デザインの依頼が来た際に、依頼からではなく依頼を遡ったところにある課題の部分から考えデザインすることを言う。

では、なぜ遡上するようになったのだろう。

ムサビ在学当時、デザイン学科の学生の殆どが卒業後はメーカーか広告代理店に行って大きな仕事をすることを目指していて、石井氏もそのひとりだったという。広告会社での仕事は刺激的ではあったものの、徐々に自分が誰のために何を届けているのか分からなくなっていったという。そして、自分がものづくりをする意義や目的について振り返って考えていた頃、千葉県富津市でホテルの廃墟を使って街づくりをしようという先輩の活動に参加するようになったことで、作ったものの反応がダイレクトに返ってくるという経験に新鮮さを感じたという。

そして心機一転、勤めていた広告会社を退職し地域でのデザインの仕事をするようになったという。商業でのデザインと地域でのデザインを天秤にかけ、どちらが向いているのか?どちらが楽しく生きる事に繋がるだろうか?と自問した結果、より人に近いところで、入り込んでいけるようなデザインの仕事がしたいと考え、地域での仕事を選択したという。

また、もう少し世界を広げたいという思いから、ロンドンの芸術大学セントラル・セント・マーチンズに留学し課題の見つけ方やストーリーの伝え方について学んだ。ホームレスを研究テーマにし、実際に路上で生活をしてみたり、炊き出しを1年間行ってリサーチをすることで社会課題を伝えるためのデザインを実践してきたという。振り返ってみると、リサーチの時の現場への入り込み方が今の仕事のやり方の基礎になっていると石井氏は語り、留学時代の経験が遡上するデザインの原点となっているという。

職人の生き様仕立てます!

留学後、日本に戻りすぐに地域で起業したわけではなく、はじめは福島県郡山市デコ屋敷本家大黒屋に弟子入りをしたという石井氏。その後、現在の拠点となっている滋賀県長浜市に移住し作業場を開設。長浜市の起業型地域おこし協力隊伝統産業再興枠として活動後、株式会社仕立屋と職人を設立するに至ったのである。

地域でのデザインの中でも、伝統工芸・伝統産業にスポットを当てようと思ったのは、福島のアートプロジェクトで職人と話をしたことがきっかけとなっている。それまで職人に抱いていた頑固で怖くて話をしてくれなそうといったイメージとは違い、職人が伝えたいと思っていることがたくさんあることに気付いたという。伝えたいことがあるのに伝えられないのは何故だろうと遡上することで、それを伝えるための仕事ができるのであれば楽しそう!と思い起業へと進んでいったという。

仕立屋と職人では「職人の生き様仕立てます!」をテーマに、職人が伝えたいと思っていることを世の中に伝えるための方法を事業として行なっている。

仕立屋と職人は4人で構成され、住み込みや弟子入りしながら職人の現場に入りこみアイデアを練り、ものを作り、販路を拡大するところまでを分担しながら仕事をしているという。石井氏は主に、アートディレクション、グラフィックデザイン、ストーリーテリングを担当し、依頼を受けた職人の仕事現場に入りこむことから仕事をはじめ、遡上するデザインに基づいて提案やプロダクト制作を行なっている。

起業して1年目の悩み

2020年に起業したばかりの石井氏は、起業した人がよく悩むことにぶつかっている最中だという。

-

色々やってはいるけど、結局事業の柱は何?

-

職人やチームメンバーとの距離と時間の問題をどう超えていく?

-

このやり方をどう体系化して、全国に拡げてやっていくことができる?

上記のようなことに悩みながらも、事業の見直しや立て直しを常に行い、前に進めているのが現状だという。

また、伝統産業の現場ならではの問題も見えてきたといい、ひとまず作ってみても予算や距離や時間の問題から、前提の話で終わってしまい本質的な解決にまで進まないという。そこで、遡上、併走、議論、提案ができるパートナーであることが重要だという。

まとめとして、遡上デザインに必要なことの、いくつかのポイントを語ってくれた。その中でも、いちばん大切なのは何のためにやっているのかを見失わない為に、クライアントやサービスに対する愛情をいちばんに考えることだと参加者に伝え講義が終了した。

2020年度クリエイティブ・スタートアップ参加学生によるプレゼン

クリエイティブ・スタートアッププログラムに参加した学生の中から、代表して5チームの学生が3分間のプレゼンを行った。5チームの学生は、プログラム終了後も積極的に活動を続けながら、このレポートの冒頭でも言ったように、考えに共感し一緒に活動してくれる人を常に探している。詳しくは、クリエイティブ・スタートアッププログラムの報告書内で紹介しているのでご覧いただきたい。(2020年度 クリエイティブ・スタートアッププログラム報告書.pdf)

Day moon cafe

嶋田綾(大学院造形構想専攻 クリエイティブリーダーシップコース 1年)

カフェを舞台にした内省プログラムを通して、他人のものさしに左右されず自分らしく生きる人を増やすことを目的とした提案。

White squat

翁長宏多(造形構想学部 クリエイティブイノベーション学科 2年)

末吉祐太(造形学部 デザイン情報学科 3年)

鶴元怜一郎(大学院造形構想専攻 クリエイティブリーダーシップコース 2年)

空き家や空き地をチャレンジできる場・クリエイティブな場として捉え、空間を白くするという体験とそこでの様々な活動を通して街に楽しい空間を増やすことを目的としている。

アートコレクティブ駄菓子屋

樋口舞(大学院美術専攻 油絵コース 2年)

田岡智美(大学院美術専攻 油絵コース 2年)

制作途中で出る端材などを使ってできたキッチュアイテムを駄菓子のように売ることで、アートをコレクションするという経験を通して、アート作品の価値について問い直すことをコンセプトにした提案。

推進力project

藤田麻里(造形構想学部 クリエイティブイノベーション学科 2年)

戸澤穂奈美(造形構想学部 クリエイティブイノベーション学科 2年)

槻木とわ(造形構想学部 クリエイティブイノベーション学科 2年)

昔は絵を描くことが好きだったのに自信を失って描くことをやめてしまった人におくるメンタリングプログラム。純粋に創作が好きだった時の気持ちを思い出し、狂った創作者たちを増やすことを増やすために活動している。

宛名のない文通プロジェクト

森田夏帆(造形学部 芸術文化学科 3年)

見知らぬ誰かと刺繍付きの手紙を送り合うことで、好奇心と人のぬくもりに偶発的に出会う場を地域の中につくることを目的とした、ワークショップ型プロジェクト。

ディスカッション

登壇者の加藤晃央氏と石井挙之氏に、クリエイティブ・スタートアッププログラムの講師として参加して頂いていた西村真理子氏と山﨑和彦を加え、学生発表のフィードバックや美大生に向けたスタートアッププログラムの在り方についてディスカッションを行った。

山﨑教授

――――まずは、学生たちの発表についての感想を加藤さん、石井さんから一言ずついただきたいと思います。お二人ともいかがだったでしょうか。

加藤氏

――――気になったのは、アートコレクティブ駄菓子屋ですね。自分自身もチャレンジしている領域で、アートは崇高で難しいけど、もうちょっと気軽に裾野を広げて入り口を作ってあげるというところでの、駄菓子屋という入り方はいいなと思いました。コレクションした先に何があって、もっと興味を進めたい時に深みに入っていけるような設計に興味を持ちました。機会があれば、またお聞きしたいなと思いました。

石井氏

――――プレゼンの資料に皆さん熱が入っていて伝わり易いプレゼンテーションでした。どういった人に向けているのかが明確に設定されていたので、自分自身がターゲットではなくても聞いていて共感しやすいなと思いました。

気になった点としては、その設定している人がそのアウトプットで合っているのか?ということです。考えるヒントになるのかなと思うのは、設定している人がそのアイデアをどういった時間軸や頻度で使うかを考えると、工夫する余地が出てくると思います。

山﨑教授

――――ありがとうございます。では、今年度一緒にプログラムに参加した西村さんからも一言いただきたいと思います。

西村氏

――――プログラムに参加していた頃よりも、石井さんが言っていたようにすごく伝わりやすくなっていたんだけど。同時に、加藤さん石井さんの紆余曲折の話を聞いた後だと、学生たちはここからがスタートで、今のコンセプトをトライアンドエラーして社会に持っていく、いろんな所に持って行って話をしていくというフェーズにきているのかなと思いました。

加藤さん石井さんにご質問なんですが、これから学生たちがこのコンセプトを持って外に出てトライアンドエラーしていく時、いろんな人にお世話になる時にどうしたら信頼してもらえるか、伝えたいことがちゃんと伝わって巻き込めるようになるか、愛の持たせ方について教えて欲しいなと思いました。いかがでしょうか。

加藤氏

――――やっぱり相手があることなので、当たり前のことですけど相手のことを調べてますね。一辺倒のプレゼンをしてこれが完成形とものを作るのではなく、構成を変えたり最初のメッセージを変えたりします。いきなりプレゼンテーションに入るわけじゃないので、やっぱりコミュニケーションを含めてUXというか体験設計をしますね。打算的にする必要は無くて、しっかりと思いが伝わるような準備はすごく大事だと思います。

プレゼンを重ねていくと、フィードバックや質問がもらえると思うので、その質問を次の時にはもらわないように改善していくという意味では、どんどん変えていって工夫していって相手のこと考えながらやっていれば、どんどん繋がりが生まれてくるんじゃ無いかなと思います。

山﨑教授

――――もっと色んなところに行ってプレゼンして来いってことですかね?

加藤氏

――――そうですね。恐れず行って場数踏むとアイデアももらえるし、それをもらっちゃうのが良いと思います。

石井氏

――――皆さんがやられているプロジェクトって、日常の中にちょっとした悩みがある人に向けて作られていると思うんですけど、そういった時にはどうやって関係値を築いていくかが、使ってもらえるかのキーポイントになると思うんです。自分自身も気をつけているんですが、客観と主観の意識を意図的に分けることですね。設定している人が、これを使ったら楽になるだろう、嬉しいだろうという想像にはどっぷりと主観に入り込むことが大事だと思うんです。ただ、それだと見失うことがあるので、あえて一歩引く客観性がないと、これって本当に必要なんだっけ?これがベストな方法なんだっけ?という疑問を持たなきゃいけない。主観と客観を意図的に行き来することで、考えが整理されていくと思いました。

山﨑教授

――――主観と客観を切り分けるにはどうしたら良いんでしょう?

石井氏

――――1人でやらないことが大事かもしれないですね。僕自身が、主観的に職人の世界にどっぷり入りこんでしまうことがあるので、そういう時にそれはデザイナーじゃなくて職人じゃない?と言って引き戻してくれる人が隣にいるかが大事だと思っています。

西村氏

――――今年度のプログラムの中でも、これで良いのかな?と試行錯誤しながら進めてきました。石井さんが言ってくれたように、プログラムもまずは主観から始めてみてたんですけど、これを実際にクライアントとか社会とか投資家とかに話すとき、色んな視点持たなきゃいけない際に、主観と客観とか、加藤さんが言っていた毎回メッセージを変えてみるとか、相手によってどんどん変えていくような視点もすごく大切だし、講座中には伝えきれてなかった部分だったかもしれないので、今回お話してくれてありがとうございます。

学生からの質問

学生

――――仲間を見つけるときに、どういう観点で人を探したら良いのか、仲間探しの方法についてお聞きしたいです。

加藤氏

――――実はそれ、自分はすごく得意なんですよ。リーダーになる人のタイプとか性格とかにもよりますが、相互互換できるようなパートナーを探すという意味では、常に仲間を探すという視点で動いて言葉を投げかけています。

数を打つというか、今じゃなくてもいずれ一緒にやりたいとか、手伝って欲しいとか。

仲間選びでは、自分には出来ないから頭のいい人入れてみようとかしてきた事もありますし、紆余曲折してきたんですけど、基準としては「いけすく奴」ですかね。合うというか、感覚的に楽しいなということしか重要視してないんで参考にならないかもしれないですけど。

石井氏

――――すごく悩む部分ですよね。加藤さんの「いけすく奴」って言葉すごく分かりますね。ジョブ型かメンバーシップ型かってあるじゃないですか。役割だけ果たしたい人か、タッグ組んでやろうぜ!というような人かは、見分けられるなと思うようになりました。ただ、この部分をミスして、メンバーシップ型だと思ってジョブ型の人に声かけちゃうと、もっと熱くやろうよってところで共感されずに寂しい思いしちゃったりしますね。引っ張りたいのか、引っ張られたいのか、二人三脚がいいのか、考えてみるといいかもしれないですね。

まとめ

西村氏

――――加藤さん、石井さんがつくる会社が斜め上すぎてやっぱり面白いなと思いました。私が代理店とかと仕事するときに、面白いもの作ろうとしてる人たちが自分でフィールドとか環境を作らないで苦しみながらやっているのを見ていると、自分たちで環境も作って試行錯誤しながらやっているお二人はやっぱり格好良い。

そういった生き方とかビジネスを起こしてみたりする人がもっともっと増えていって欲しいなと思った時に、加藤さん石井さんの背中を見ながら、今日発表した学生やプログラムに参加した学生の中からそういった仲間が増えていったら日本ってすごく面白くなるんじゃないかなと思いました。

山﨑教授

――――今日、加藤さん石井さんがまだ紆余曲折しているという話を聞いて、ちょっとほっとしました。というのも、今年度、クリエイティブ・スタートアッププログラムの中で、学生たちのサポートをしながら、どうなるのか?どうしたらいいのか?と僕等が悩んでいたんですが、今日の話を聞いて悩まなくてもいいのかなと安心しました。僕らは、出発点を作れればいいのかなと思いましたし、今日発表した5チームが出発を始めこれから紆余曲折して、そしてやっと近づいていくんですよね。そういったことが今日感じられて、プログラムをやっていくヒントがもらえたなと思いました。

今回のイベントは、2020年度に実施したクリエイティブ・スタートアッププログラムの締め括りとしての役割も果たしていた。

これからの起業において、クリエイティブな発想や能力が活かされることはプログラムの構想段階から感じていたことであった。そして、プログラムでの学生の成長や今回のイベントを通して、その能力の必要性を実感したと共に難しさを感じることもできた。

これからスタートアップを始めようとする学生からは、仲間選びやプロトタイプの協力者集めに苦労している様子が見てとれた。しかし、今回の登壇者のお二人の話を聞き、まだまだこれから事業形態もコンセプトも仲間も変化していくものなんだと感じることができた。一度集まった仲間も変化していくかもしれないし、事業形態が変わることによってそれまでの協力者とは違った人をまた探さなければいけなくなるだろう。そういったことを考えると、プレゼンの内容や方法を柔軟に変化させていく力が求められる。相手に合わせて柔軟に変化しながらも、どんな社会を作りたいかというコアの部分を忘れないことが重要なのではないだろうか。この、コアの部分を見つける力や感じ取る力も、美術大学の学生に備わっていることをプログラムを通して実感した。

これらの力を活かしながら、美術大学の学生が就職や作家活動だけではない社会との関わり方をそれぞれの方法で見つけていったなら、社会はどんどん面白くなっていくだろうという可能性を感じることができるイベントになった。

text : 若狭風花